Escrito por Erika Martin

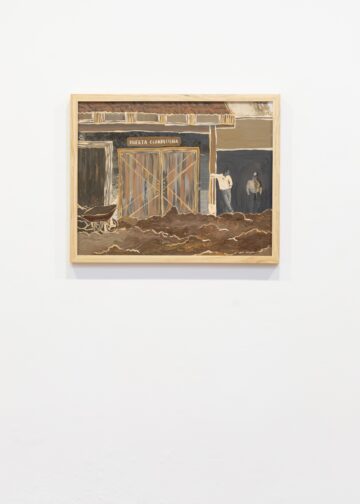

Del 3 al 26 de febrero, la artista interdisciplinaria y docente Mariela Richmond, habitó satis.FACTORY Casa de Arte como estudio personal, espacio de reunión y sede expositiva.

Mariela fue invitada al programa de residencias locales BOCETOS. En este tiempo trasladó una parte del proyecto agrícola Mojojoy-Agricultura del que #laescuelitadelatierra se desprende.

Como curadora, el objetivo principal de acompañarle en este proceso era profundizar en la comprensión de #laescuelitadelatierra. A través de nuestro trabajo conjunto, buscaba esbozar las posibilidades expositivas de una investigación que se ha convertido en su forma de habitar, pensar y proponer alternativas para transformar el mundo.

Este proyecto está atravesado por una metodología de investigación con cualidades performativas, arraigada en la práctica, la acción, la experimentación y el aprendizaje constante.

Como artista Mariela no se limita a la teoría o la historia agrícola; vive la experiencia física de labrar la tierra, conecta con redes de mujeres rurales que resisten contra la privatización de las semillas y facilita talleres de agricultura orgánica.

Filosofía en el bosque

Asimismo, Mariela ha encontrado la educación en el bosque junto al actor-filósofo y agricultor Álvaro Rivas. Juntos, han creado un modo de vida que prioriza la contemplación del entorno como herramienta para reparar la tierra.

Considero que, de manera poética, están construyendo una forma de resistencia frente a un sistema que no piensa, ni actúa desde el bien común, e impone modelos de producción explotadores y que está sujeto a las reglas de un capitalismo cada vez más neoliberal.

A través de esta práctica, cuestiona y problematiza los vacíos e intereses sociopolíticos y económicos de la educación pública en Costa Rica, cuyas tendencias se extienden y se hacen evidentes en toda la región.

Esta primera residencia representa un espacio para dar vida al “archivo de la tierra” que ha venido desarrollando hasta ahora. En el nombre del proyecto se vislumbra una propuesta pedagógica que nos invita a aprender y a reflexionar sobre cómo trabajar la tierra de manera consciente.

Además, plantea una distinción crucial: educar sobre qué métodos contribuyen a la regeneración del suelo y cuáles, por el contrario, explotan y degradan el territorio.

Veo un valor genuino en prácticas de arte contemporáneo que integren cada vez más la vida y sus procesos en las obras que proponen, cualidad que es evidente en Tierra Maestra.

A su vez, ha estado creando y reflexionando desde un modelo que propone la agricultura orgánica como una herramienta de transformación social y económica.

Hay un potencial enorme en incorporar prácticas pedagógicas como #laescuelitadelatierra en un currículum escolar que valore las prácticas agrícolas al igual que lo hace con disciplinas tradicionales, como las matemáticas o la historia.

Erika Martin: ¿Cuál es la metodología pedagógica que propone la #laescuelitadelatierra?

Mariela Richmond: #laescuelitadelatierra busca redefinir nuestra relación con la tierra, no como un recurso a dominar, sino como un ente vivo con el cual coexistir y del cual aprender.

El bosque es el maestro, una fuente de inspiración para repensar el mundo. #laescuelitadelatierra no solo cuestiona los sistemas económicos y políticos que perpetúan la explotación de la tierra, sino que también problematiza los vacíos de la educación pública.

Especialmente en el contexto costarricense, donde las políticas estatales no contribuyen a la agricultura orgánica, sino al contrario, el país tiene uno los índices más altos de uso de agroquímicos por metro cuadrado en la producción de alimentos.

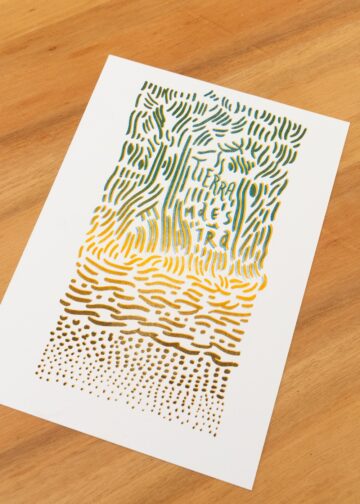

Mirar al bosque como un maestro implica adoptar un currículum que trasciende lo humano y se abre a una perspectiva interespecie. Nos invita a sumergir las manos en la tierra para reflexionar sobre los archivos vivos que allí existen y a no cerrar los ciclos naturales, sino a perseguirlos y comprenderlos en su complejidad.

Este proyecto inició como un espacio para compartir conocimientos sobre agricultura orgánica, adquiridos de manera autodidacta. Ninguno de nosotros, integrantes de Mojojoy, contamos con formación profesional en agronomía o áreas afines.

Sin embargo, a través de libros, videos y visitas de campo, hemos desarrollado nuestras propias metodologías y adaptado técnicas como la elaboración de abono bocashi, repelentes naturales y biofertilizantes en nuestra biofábrica.

Te puede interesar: Historias de resistencia colectiva trans en Honduras y Guatemala

Estas prácticas fueron las primeras en ser compartidas en las sesiones de la escuelita, convirtiendo la huerta en un laboratorio vivo de experimentación y aprendizaje.

La huerta ha recibido a estudiantes de diversos niveles educativos, desde preescolar hasta universidades, así como a personas interesadas en aprender sobre agricultura orgánica de manera libre.

Este espacio se ha convertido en un lugar para compartir no sólo conocimientos técnicos, sino también los retos, errores y preguntas que surgen en el camino al producir alimentos de manera sostenible.

Además, detona formas de compostar y fermentar, y de aproximarnos a maneras de informar al cuerpo sobre sus conexiones intrínsecas con la tierra, recordándonos que somos parte de ella y que, eventualmente, volveremos a serlo.

Erika Martin: ¿Cómo ha permeado y nutrido #laescuelitadelatierra tu oficio como artista interdisciplinaria?

Mariela Richmond: El manejo de la huerta implica enfrentar diversos desafíos, como plagas, enfermedades y cambios climáticos, lo que desarrolla habilidades de resolución de problemas y pensamiento crítico.

Además, el vínculo con estrategias artísticas permite establecer una conexión profunda con la naturaleza, me ha permitido momentos de contemplación, de observación, de paciencia, de aprendizajes silenciosos sobre ecosistemas y biodiversidad, al igual que una mayor conciencia ecológica.

Cuidar el acervo de semillas de la huerta me genera constantes preguntas, me invita a construir un puente entre el pasado y el presente, fortaleciendo la memoria colectiva de nuestros antepasados a través de las semillas y los alimentos que consumimos a diario.

El acervo requiere un tiempo corto de preservación en anaqueles, pero su verdadera fuerza vital se manifiesta al devolverlas a la tierra. Así, las semillas no solo se conservan, sino que se convierten en un archivo vivo, un testimonio de vida que perpetúa su ciclo natural y nos conecta con la sabiduría de quienes cultivaron antes que nosotras.

Erika Martin: La residencia buscó impulsar una sistematización del archivo, al igual que abrir un espacio de reunión para socializar la investigación y presentar el desarrollo de #laescuelitadelatierra en un espacio y tiempo determinado. ¿Cuáles hallazgos, aprendizajes y procesos enriquecedores te deja esta experiencia?

Mariela Richmond: Abrir el archivo #laescuelitadelatierra implicó dejar de lado otras perspectivas de la misma investigación. A medida que avanzaban los días de residencia, fuimos construyendo una narrativa, una forma particular de contar la historia de estos años en la huerta.

La exposición me permitió identificar algunos ejes temáticos que estaban ocultos, y me situó en diálogo con otras personas y fuentes de información.

Fue fundamental reunirme con las colegas de la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica, visitar el centro de investigación en granos y semillas de la Universidad de Costa Rica – CIGRAS, y, sobre todo, reflexionar junto con quienes participaron en el espacio en sus diferentes etapas de estudio abierto y de exposición.

Además, durante tres semanas, impartí un taller virtual llamado Dormancias Interespecie junto a la colega boliviana Paulina Oña. En este espacio, compartimos con personas de diversas partes de Latinoamérica reflexiones sobre las dormancias o latencias.

Fue especialmente enriquecedor incorporar la experiencia e investigación de Paulina sobre los ciclos de descanso y siestas, y relacionarlos con las preguntas sobre la quiescencia y latencia de las semillas secas y recolectadas.

El taller nos permitió entablar un diálogo entre los tejidos dormantes: escribimos, leímos y pensamos juntas sobre las implicaciones políticas sociales y culturales de este estado, tanto en humanos, como en plantas y animales. La conversación a lo largo de la residencia fue vital para profundizar y hacer emerger nuevas preguntas.

Considero que la exposición marca el cierre de una etapa de estudio y de archivo, acompañada de imágenes y textos, algunos concluidos y otros aún en proceso de construcción. Este cierre da paso a una nueva fase en la que las semillas cobrarán mayor protagonismo, y las conexiones entre arte, educación y agricultura seguirán impulsando redes de trabajo con la tierra.

Estas vinculaciones fortalecerán un posicionamiento crítico frente a problemáticas como el uso de agrotóxicos, la contaminación del agua, la reducción de la biodiversidad y otros temas de urgencia en nuestro contexto actual.

En el transcurso del 2025 satis.FACTORY Casa de Arte gestionará y financiará diversas residencias para artistas locales e internacionales gracias al apoyo y patrocinio de Hannah Sloan Curatorial & Advisory, empresa de asesoramiento y curaduría de arte, basada en Los Ángeles con vínculos e intereses en el desarrollo del arte contemporáneo del país. Además de los apoyos de la Colección Toribio.Ulibarri e Iberescena. Las residencias son estadías de creación que ofrecen a artistas de diversas disciplinas un espacio para profundizar en sus investigaciones y exponer los procesos que acompañan sus obras o su producción artística. El programa expositivo de las residencias resulta en una secuencia de vitrinas de mediación entre el/la/le artista, el/la/le curador quien le acompañe, públicos especializados y el público en general.

![Territorios domésticos de Teor/éTica: reparar y [auto] educar en Centroamérica](https://furiaca.com/wp-content/uploads/2025/02/IMG_1763-120x86.jpg)